Michelangelo Buonarroti nasceu em 6 de Março de 1475 em Caprese que pertencia à cidade de Florença (1) . Pouco depois do seu nascimento os pais mudam-se para Florença e ali vão viver para sempre.

Sabemos que foi pintor, escultor, arquitecto, anatomista e poeta – e foi considerado um dos maiores criadores da História da Arte no Ocidente.

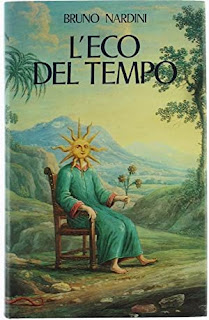

Comprei

em Roma uma biografia de Michelangelo e acabei agora de a ler. Intitula-se “Michelangelo, Biografia di un genio” e o

autor é Bruno Nardini. (2)

Quis saber quem era o biógrafo, Bruno Nardini. Pouco encontrei sobre o autor em si - mas bastante sobre as obras que publicou: alguns volumes de Diário e duas biografias essenciais: a biografia de Michelangelo Buonarroti e a de Leonardo da Vinci.

Descobri

que a biografia a que me refiro hoje fora já publicada em 1974, pela mesma editora,

com outro título - “Incontro con

Michelangiolo”. Tem uma capa diferente e o livro está muito bem ilustrado com imagens de quadros e fotografias.

Volto à biografia de Michelangelo. É impressionante poder ver o que se passava na Florença dos finais do quattrocento.

Podemos começar por recordar o movimento enorme dos trabalhos encomendados pela “Signoria” no restauro de igrejas e mosteiros e na construção de palácios para os Signori di Firenze.

Bruno Nardini sabe “evocar” essa atmosfera de modo muito vivo, quase pictórico.

Ao longo de 180 páginas, o autor leva-nos a conhecer os meandros da cidade renascimental por excelência, Florença, nesses anos magníficos, e a imaginar o mundo dos artistas do tempo de Michelangelo – que o biógrafo considera “il genio” do Renascimento italiano.

Com o maestro Ghirlandaio, vai aprender pintura e a “arte do fresco”. É um aluno dotado, com muita inclinação para as artes, e começa logo a executar pequenas obras na igreja de Santa Maria Novella. Trabalhos esses que deixam os colegas admirados.

Santa Maria Novella

O próprio

Ghirlandaio confessa, surpreendido: “nem

eu faria melhor”. O aluno consegue impressionar o Mestre.

Michelangelo sente, porém, que a pintura não é o seu modo de expressão mais autêntico; por isso deixa o atelier de Ghirlandaio e vai trabalhar nos Giardini del Convento di San Marco, pertencentes à família Médicis.

Os jardins do Convento di San Marco foram usados por Lorenzo de’ Médici para criar uma Academia das Artes (a primeira na Europa) onde os jovens talentos do campo das artes podiam estudar as teorias - e as técnicas artísticas – copiando nos Jardins os modelos das obras de arte clássica pertencentes aos Médicis.

Bruno Nardini refere a figura de Bertoldo - que dirigia esse jardim - cheio pedras de mármore e de estátuas antigas, gregas e latinas, que Lorenzo de’ Medici, conhecido como Lorenzo il Magnifico, comprara.

Bertoldo fora encarregado pelo duque de procurar nas “boteghe” os jovens aprendizes de escultura que fossem dotados.

Em 1488, Michelangelo é escolhido para frequentar os jardins de Lorenzo Medicis. Pode estudar as esculturas antigas e modernas que ali estão e, assim, aprender escultura que é o que mais o atrai. Inicia-se fazendo pequenas esculturas em pedra - o que muito o entusiasma.

Lorenzo de’ Medici

Madonna della Scala (entre 1490-91)

Michelangelo vai ter como mestres os maiores do seu tempo. Com eles aprende, participando naquele mundo extraordinário que foi o Renascimento. Conta Bruno Nardini: “As discussões dos mestres - Piccolo della Mirandola, Marsilio Ficino, Poliziano (...) - animadas pelo Magnífico, abrem a Michelangelo as portas de um mundo desconhecido e maravilhoso onde o homem procura e encontra uma sua nova e inesperada dignidade.”

Michelangelo, em 1942, cria em mármore outro baixo-relevo: Batalha dos Centauros.

O Humanismo que pode ser apontado como o 'principal valor' cultivado no Renascimento. Movimento cultural esse que se apoia nos valores e se fundamenta em conceitos existentes na Antiguidade Clássica.

Uma das razões parece ter sido a ideia de "retirar um exemplo dessa cultura antiga que tinha um valor inestimável como modelo" contra os tempos modernos tão decadentes e indignos.

É desse período a imaginação de uma “Cidade ideal”, utópica, conceito teórico renascimental do século XV. Uma cidade que seria a Ideia da perfeição do “classicismo” - mas moderno. Existem várias representações desta Cidade, de autores desconhecidos, em várias museus da Europa.

A morte precoce do Mecenas marcou o fim da “Idade de Ouro” da Cidade. Lorenzo fora igualmente o "arquitecto" de uma paz frágil - que ajudou a manter a união com os outros estados de Itália.

Paz essa que entra em colapso assim que ele morre.

Como protector

das artes e dos artistas, soube dar-lhes abrigo e trabalho nos seus

palácios e propriedades, sobretudo no palácio da Via Larga. Por isso é tão importante falar dele. A Via Larga é hoje a Via Cavour uma das ruas importantes de Florença.

Passo a citar as palavras do biógrafo, Bruno Nardini:

“No palácio de Via Larga os humanistas falam e discutem sobre o mundo clássico como de uma realidade que tem a sua perfeita correspondência no mundo actual.

Discutem sobre a Ideia e o Conceito, não em termos abstractos mas sim com referências acessíveis a todos; e, ouvindo-os, Michelangelo vai-se nutrindo, sem o saber, das mais altas iluminações da escola neo-platónica.” (7)

Marsilio Ficino, o maior filósofo do seu tempo, está ligado ao Conceito de “eudaimonia” (de “eu” : o sentido positivo e "daimon": o espírito tutelar).

A palavra (de origem grega) indicaria pois o estado ou a condição de um “espírito bom” (hoje diríamos espírito positivo) e era traduzida normalmente por “felicidade” ou “bem estar”.

E

parece-nos ouvir as palavras do grande Marsilio Ficino, citadas pelo autor da Biografia:

.jpg)

“Peguemos nesta pedra. Vêem? É um pedaço de pedra informe, não representa nada. No entanto aqui dentro está fechada uma ideia, está aprisionada uma forma. Bastaria que o escultor tirasse dela tudo o que está a mais para aparecer, ou melhor, libertar uma estátua maravilhosa.”

Marsilio Ficino é um dos nomes mais ligados ao movimento do Humanismo. Foi médico e filósofo e aproximava-se da "visão platónica", criando uma forma de neo-platonismo. E Michelangelo aprende com o Mestre.

Estudioso de Grego e Latim e sabedor da Cultura Clássica, Marsilio Ficino vai ser o criador da "Academia Neo-platónica". É ele quem transmite aos outros mais novos os conhecimentos sobre as variadas disciplinas da Antiguidade Clássica.

Explicava: “Não é com as mãos, meus amigos, que se pinta ou modela, mas sim com o intelecto.” (op.cit.pg.18)

O intelecto, o saber, o conhecimento eram a base do Renascimento. A verdade é que foi este grupo de homens de cultura invulgar que apoiaram Michelangelo.

“Propunham pela primeira vez aos séculos futuros uma humanidade consciente dos seus limites mas nunca rendida frente ao mistério.” (op.cit.pg. )

Mas, em breve, vai aparecer a antítese desse pensamento novo. Com a figura de Girolamo Savanarola, o frade beneditino que pregava os "valores antigos" do Velho Testamento no Convento de San Marco.

Savanarola

Do púlpito, com tons apocalíptico, anunciava “o castigo de Deus sobre a cidade corrupta pela arte e pelas ideias novas, acusando Florença e Roma de serem as Sodoma e Gomorra de Babilónia”.

Citava passagens do "Velho Testamento" como se tratassem de um texto actual (pag.18.) E acusava a Cidade de Florença, onde "homens sem escrúpulos distraíam, com o luxo e o pecado, a alma do povo levando-a à perdição".

Por vezes alguns - mesmo os sábios e cépticos humanistas - o próprio Lorenzo de' Médicis e o filósofo Pico della Mirandola - o iam ouvir (pg 18-19).

E saíam dali com uma certa perturbação.

o Conde Giovanni Pico della Mirandola

Diz o autor da biografia : "talvez porque o beneditino parecesse sincero na sua indignação e no seu conservadorismo e absolutismo gótico” - quando falava da “vaidade das vaidades”.

Ou se referia ao pecado que era o ter-se "uma Ideia ou uma Acção que não se destinasse apenas a encontrar Cristo no final.” (pg19).

Palazzo della Signoria, em Florença

Michelangelo ouvia, tinha as suas dúvidas “mas como artista não hesitou na escolha de um lado: a arte não podia nutrir-se se não da inteligência e da beleza e esta não podia desabrochar se não perto do Magnífico.”

Michelangelo viveu no palácio da Via Larga durante três anos. Esculpiu dois baixos-relevos apenas - porque sabia que tinha muito para aprender. Por isso ouvia, lia e interrogava-se sobre as coisas.

Assim alimentou a sua alma na fonte de saber daqueles mestres – o que faria dele o mais alto conciliador entre o mundo clássico e o moderno, entre a mensagem pagã e a cristã.

A

vida de Michelangelo e a sua arte não se reduzem no entanto aos trabalhos em

Florença – muito pelo contrário. Em 1492, morre Lorenzo il Magnifico e sucede-lhe Piero de’ Médici. Em 1494, o rei de França

Carlos VIII, que pretendia recuperar o reino de Nápoles, ataca Florença.

Piero de’ Médici é expulso da cidade. Vai encontrar refúgio em Bolonha. Michelangelo abandona Florença e segue para Veneza; depois para Bolonha - onde realiza três estátuas. Volta a Florença em 1495.

Entretanto, Girolamo Savonarola, o frade beneditino que pregara na Chiesa di San Marco, conquistara o poder em Florença e instaurara a República de Florença.

Cria um clima de perseguição e de terror na cidade e a sua perseguição

dirige-se sobretudo à arte do Renascimento, considerado pecaminoso.

Michelangelo afasta-se outra vez de Florença, em 1496, e vai para Roma. Começa a esculpir uma estátua de Bacco. Um ano depois da sua saída, em 1497, Savonarola decide excomungá-lo.

Michelangelo, estátua de Bacco

Nunca mais nada vai ser simples na Signoria de Florença! Nem depois dela. Savonarola vai, por sua vez, ser excomungado pelo Papa Alexandre VI - que condena todos os seus excessos.

Michelangelo

acaba a sua estátua Bacco. Em Maio de

1498, Savonarola é condenado à morte: executado, crucificado e queimado na

fogueira. Tudo acontecia demasiado depressa naqueles tempos conturbados - pela religião!

Continuarei a falar de Michelangelo e do seu génio imortal!

(1) Caprese pertence à zona de Arezzo, na Toscana

.jpg)

.jpg)